马古道,这条也许是世界上最高最险峻最神奇的道路,由横断山脉东侧的云南和四川的茶叶产地出发,穿越横断山脉以及金沙江、澜沧江、怒江、雅砻江向西延伸……

茶马古道,这条也许是世界上最高最险峻最神奇的道路,由横断山脉东侧的云南和四川的茶叶产地出发,穿越横断山脉以及金沙江、澜沧江、怒江、雅砻江向西延伸,跨越中国最大的两个高原(青藏高原和云贵高原),最后通向喜马拉雅山南部的印度次大陆。它不仅是连接汉藏等多民族的经济文化纽带,也是人类为了生存所激发的非凡勇气和所作出的超常努力的象征。

2002年6月,在著名作家马丽华的策划下,西藏东部的昌都地区政府主持召开茶马古道学术考察研讨会,十几个学科的数十名专家学者云集茶马古道。最早走茶马古道并一直痴迷于这条道路的我又一次踏上了茶马古道之旅。

屈指已不能计算我行走茶马古道的趟数,更无法统计这些年我在茶马古道上走过的里程。我已不记得曾经翻越过多少高山,涉过多少江河和溪流,经受过多少旅途的筋疲力尽和可怕的惊吓。只有实地亲身走过这条道路,才能领略茶马古道的壮丽险峻,才能体会这条道路所包涵的丰富无比的文化意蕴,也才能真正感受到当年走过这条道路的背夫马帮们所经受的艰难困苦。

“茶马古道”溯源

我们是从云南迪庆香格里拉开始漫长的茶马古道之行的。尽管已多次走过这条路,重走它仍让我有一种隐隐的兴奋。我知道,即使这是第100次走茶马古道,我仍会有新的惊奇和发现。

迪庆是茶马古道上的重要驿站。那是一个令人顿生虔诚的宗教感情和泛起各种奇思妙想的地方,绿色覆盖了剧烈起伏的山峦,雪山之间夹着一大片一大片茫茫原野,随着一片无垠的原野在眼前展开,视线的灭点处还是雪峰,雪峰之上是蓝天,蓝天的腰际是卷曲成团的白云。原野上常常有溪流像一条条被风扬起的飘带从它中间流过。正值春天,原野上开满了黄色、紫色、白色、以及其它五颜六色的鲜花,大地仿佛铺上了花毯,镶上了全世界的宝石,鲜花的芳香使人心旷神怡。白云灿烂得晃眼。在那儿,轻易便可沉入一种超然的静寂,在那静寂中能听到自己的心跳、呼吸和热呼呼的鲜血在体内奔涌的声音。循着山谷间和草原上泥土的浓重碱味儿,就能碰撞到一串串古老而新奇的谜语,那里面有鹰,有雄健的牦牛,有高山牧场里哔啵作响的火苗,有山腰间翻卷蒙的云雾,有满天云雀的啾啾鸣叫,还有酷峻的雪峰后闪闪烁烁的星星……

高原的生存条件毕竟相当恶劣。在过去悠长的年代里,许多人由此踏上茶马古道谋生。当年走茶马古道的马帮多出自这里,其中包括著名的“铸记”——马铸材老先生靠赶马帮建立的大商号。老人在茶马古道上奔波了一生,生意遍及藏区和印度北部。印度自1947年独立后,继承英帝国的衣钵,乘中国国势虚弱强占了自古属于中国的大片土地,并在不断挑起边界争端的同时,大举反华排华,长年在印度噶伦堡定居做生意的马铸材老人也于1962年被印度政府驱赶回了国,不久就在昆明去世,现在只能由他的后人来讲述他那辉煌的历史了。

在迪庆,只要提起茶马古道,几乎每家都能讲出一段可歌可泣的故事。全程陪同我们考察的迪庆旅游局局长阿哇的父亲益山奔老人就曾在这条路上奔走多年,他和无数赶马人的故事还埋在他们的记忆深处。

为了怀念祖先的业绩,年轻的马志明先生搞了一座茶马古道风情园,只不过,过去驰骋茶马古道的赶马人的后代,只能为有骑马兴致的游客在马帮当年放养骡马的纳帕海草原上牵牵马了。?

时至今日,我们已很难说清茶马古道是怎么形成的。据我看,没有人刻意开通这么一条道路,它如同历史的长河,自然而然就形成了。

在1000多年前中原茶文化向西向北扩散的时期,佛教随着唐文成公主以及印度佛僧正式传入西藏,经过100多年与藏族原始宗教本教的反复较量、相互融合,最终形成藏传佛教,于赤松德赞(755-797年)时,获得重大发展,并随吐蕃军事、政治上的极大扩张而兴盛起来。之后,藏区的民众常常成群结队从遥远的康藏高原来往于迪庆、丽江,朝拜梅里雪山、文峰寺等喇嘛寺和大理著名的佛教圣地鸡足山。藏民们把这种艰苦而又必须的行程叫做“敢朗觉”,也就是我们现在所说的“转经”。

他们有的靠沿途乞食完成自己的宿愿,有的带一些自己家乡的土特产,一路交换作为盘缠,回去时再买一些茶叶等带走。西藏不生产茶叶,而藏族人又以肉食乳饮为生存根本,所以他们必须用茶来解油腻助消化,补充必要的维生素和其他微量元素。

这无疑启发了迪庆、丽江的生意人:为什么不能把生意做到他们那儿去呢?这里的东西带到那里可以卖到好价钱,那里的东西带回来也很好卖,这样的生意为什么不做呢?交流之路应运而生了。

茶叶从云南过来,用马帮这种很古老的方式。在四川,马不多,品种也不好,不适合走西藏的山路。据我所知,四川这边是靠人背,很多老背夫还在世。于是在四川就有大量的茶马互市的现象。

“茶马古道”这个名称是我和5个朋友共同想出来的。我们6个人在1990年一起跟随马帮重走了一遍这条古道,在我们之前的所有记载中并没有对这条古道的命名。我们认为,这条道路上主要进行的是茶叶贸易,运输所用的又多是马帮,在四川还存在茶马互市的现象,所以我们就为它起了个名字“茶马古道”,并把它写进了我们1992年合作的《滇藏川大三角文化探秘》一书中。“茶马古道”从此就叫开了。

古道上的贸易往来

其实早在公元前1000年左右,藏族先民及氐羌族系中的各族群已经分布在滇、藏、川大三角地带了,各族先民之间已经通过山间谷道来来往往,同时他们还接受了黄河文明的影响,整个区域内已经存有了共同的文化因素。在德钦县纳古村,四川大学考古学家李永宪和霍巍从石棺墓中挖出了一只双耳陶罐。如今遍及这一带的石棺墓葬,无论葬式还是随葬器具都基本相似,这显示出先民们已经突破了大山大川的局限,分享着共同的文化。

到了唐代,樊绰在其《蛮书》中就清楚提到了由滇入吐蕃的道路。由川入藏的路线,则更是成为了正式的官道。随着茶文化和藏传佛教的兴起和传播,随着茶马互市的开展,这条道路便成了名副其实的茶马古道。

在古代,茶马古道上贸易来往的货物主要是四川、云南的茶叶、铜铁器皿和土杂日用品,还有西藏的山货药材、氆氇地毯及皮毛,也有一定数量的茶马互易。

在半个多世纪前轰轰烈烈的抗日战争中,尤其在1942年,缅甸陷入日本侵略军的魔爪,中国当时惟一的一条国际交通道路滇缅公路被截断,从云南丽江、迪庆,或从四川康定、巴塘,经西藏再转道至印度的茶马古道,顿时成为了抗日战争中后期大西南后方主要的国际商业通道。贸易物资增加了从印度转运来的英国和美国的香烟、卡其布、毛呢、手表、煤油,以及各种日用百货。由拉萨到印度则大量出口羊毛。

在解放军第十八军进军西藏的队伍里,古道马帮是最好的向导、翻译和后勤补给。在平息西藏叛乱的岁月里,又是这些古道马帮给予了人民军队最大最有力的支援。

由于完全是民间贸易,当年茶马古道的贸易量缺乏完整、准确的统计,仅在抗日战争期间,每年来往于云南丽江、西藏、印度等地的马帮就约有25000驮之多,沿途大小商号多达1200余家,大多数人家都投身于古道运输或从事与茶马古道相关的产业,如皮革制作、开设马店、锅庄(“锅庄”是四川人对“马店”的叫法。“马店”是茶马古道沿途城镇里开设的供马帮住宿交易的地方,马店主人相当于马帮的“经纪人”,他们帮助马帮联系生意、洽谈价格等,并从中获取自己应该得到的利益)等等,像云南丽江、四川康定和西藏昌都这样一些城镇也纷纷在茶马古道上兴起了。

我们完全可以这么说,从遥远的、开放的唐代,直到20世纪五六十年代滇藏、川藏公路修通,茶马古道一直在默默地流通着。至今,在短途区域里,它仍在通行。

大致说来,茶马古道的主要线路有这么两条:一是从云南的普洱茶原产地(今西版纳、思茅等地)出发经大理、丽江、中甸、德钦到西藏的芒康、左贡、邦达、昌都、洛隆宗、工布江达、拉萨,再经由江孜、帕里、亚东分别到缅甸、尼泊尔、印度;一条是从四川的“雅茶”产地,即雅安一带出发,经泸定、康定、巴塘、昌都到拉萨,再到尼泊尔、印度。在两条主线沿途,还有无数大大小小的支线蛛网般密布在这一地带的各个角落,将滇、藏、川大三角区域息息相关地联络在一起。

文化交融的通道

滇藏路(214国道)从梅里雪山东面划过,一直在澜沧江河谷里蜿蜒伸展。这段路出现泥石流和滑坡就是家常便饭了。从紧邻西藏的云南德钦县佛山乡一出去,就是一大片随时可能发生滑坡的山体,只要有点风吹草动,飞石便会雨点一样地下来,刹那间只有飞石滚动的劈啪声和腾起的烟尘。在214国道1763里程碑处,就可以看到路旁国务院立的“云南-西藏”的界碑。尽管路况不佳,但澜沧江河谷里的景致却不错。在一片片雪山融水冲积而成的台地上,人们开垦出了田地,种起大株的核桃树,建起了美丽的家园,过起了仿佛与世隔绝的自给自足的生活。

隶属西藏芒康县的上下盐井就像世外桃源一样镶嵌在河谷台地上。这一带的海拔仅2450-2650米。下盐井是一个纳西族民族乡,那些当年随云南丽江纳西族木天王征战的部下和子民,早已融入藏族之中,穿的是藏装,说的是藏话,吃的是酥油茶和糌粑,不变的是,他们还占据着当年争夺下的盐井,继续从事着传统的藏盐生产,上年岁的人还懂纳西话。

70岁的下关就是这些纳西人的后代,而他已成为当地近1000名纳西人的东巴(纳西族原始宗教里的巫师)。他是父母到云南大理的下关朝拜鸡足山时生下的,所以叫“下关”。下关的父亲和年轻时的下关本人都是当地有名的马锅头(马帮首领俗称为“马锅头”),他们有过20匹驮骡。下关自己就曾走过三趟拉萨,至今他还清楚地记得走一趟要两个月零五天。他阿爸则走过十三趟,下关小时候跟老人学会了纳西话,后来还半路出家学做东巴主持村里的纳西祭天仪式。但他跟盐井的其他纳西人一样,也进寺庙,信奉藏传佛教,日常生活与藏族无二。

藏、纳关系源远流长,他们共同开发了康南地区,到近代已发展到你中有我、我中有你,在文化传统、生产生活、语言等方面都是相互促进和相互借鉴的。历史上藏纳之间通婚也很频繁。早在吐蕃时代,两个民族就有共同信仰的宗教“本教”。当藏传佛教形成时,纳西族为其在滇西北的弘扬起到了决定性的作用。明代时纳西族的居住地向藏区扩展,比元代大了两倍,但同时也开始了纳西族融合于藏族的历史进程。

而家住在广大藏区的戍边士兵和居民,由于社会生活的需要,一般经过三代以后,就开始慢慢融合于当地多数民族。下关的一个好友冯道成则完完全全是汉人,祖籍四川,祖上是清末威名显赫的川边大臣赵尔丰的士兵,辛亥革命后就滞留盐井,与藏族通婚,几代人下来,除了一副道地的汉人模样和一个汉族姓名以外,他已完全融入了藏族的生活,甚至连一句汉话都不会讲了。

在这片曾有无数英雄驰骋争战、流血厮杀过的土地上,最终还是汇聚融合成了一种相互容纳、相互吸附、难分你我的一体文化。他们根本说不清属于哪个民族。也许人类友爱亲和的力量在历史长河中比人类之间的血腥厮杀要更为深沉和强大一些吧!

浪漫神奇的马帮

据芒康县益西老书记讲,盐井是茶马古道的必经之路,过去远近18条沟里的村寨都到这里来贸易,每天都有100多匹马在这里驻足,更有大量马帮由此远征西藏腹地和云南、四川藏区。即使在公路交通相对便利的今天,在盐井的小街上也可以见到大量马帮。

在过去,进入藏区的道路无一例外全靠马帮、牦牛帮连接起来。由于这一带的地理环境很特殊,水上航运完全是恶梦,甚至无法使用车辆,所以货物只能靠骡马、牦牛和人驮运,一步一步踩踏出茶马古道。现在在一些交通不便的地方,仍可看到马帮拉成一条直线逶迤盘桓在山路上,挂在骡马脖颈上的铜铃随着骡马的迈步而有节奏地叮当作响,宁静的山间回荡着清脆、悠远的铃声。马蹄铁踏在石头上的声响则沉闷而厚重。这铃声和马蹄的得得声几乎就是茶马古道的标识。世界上恐怕再没有别的商路像这样走的全是马帮。马帮们那种长期在野外风餐露宿的生存方式,赋予了他们浪漫而传奇的色彩。

马帮一般来说由“马锅头”、赶马人和一定数量的骡马组成。马锅头既是经营者和赶马人的雇主,又大多是运输活动的直接参与者。赶马人是马锅头的雇佣劳动者。马帮中赶马人所使用的骡马,有的属于商号所有,由马锅头经营管理,有的是马锅头所有。也有赶马人自带骡马入伙,加入到马帮中,这样他们就兼有了雇工和股东的两种身份,同时赚有属于他们的两份收入:一份工钱,一份红利。

在茶马古道上,人们习惯于将赶马人叫“马脚子”。马脚子们大多出身贫寒,为生计所迫才走上了赶马的路。走茶马古道虽然很艰苦,但毕竟还能得到一点钱,总比在地里什么都刨不出来强,况且有些人连自己的土地都没有。于是许多人就穿起马褂,抬起脚板,走上茶马古道几千里漫长的路途。马脚子的工作是很辛苦的。由于马帮的各项工作完全靠赶马人分工而又轮流着做,所以每个赶马人都必须具备全部赶马人应该具备的本事和能耐。首先,要懂天时地利,也就是说,要会看天气变化,要会选路,还要会选宿营的地方,同时还要通各民族语言;其次,要识骡马的性情;第三,要会各种马帮生活的技能,诸如支帐做饭,砍柴生火,上驮下驮,钉掌修掌,找草喂料,乃至医人医畜。赶马人一般一人负责七八匹骡马。一个赶马人和他所照管的骡马及其货物就称为“一把”。这样几“把”、几十“把”在一起就结成了马帮。

在抗日战争时期,专门从事大宗货物长途运输的马帮,骡马多者有数百匹,有的甚至多达数千匹,形成了有特定组织形式和营运管理制度、以及约定俗成的运作方式方法的专业化运输集团。在一些小范围区域之间,更有无数小马帮营建起蛛网般的运输线,将物资的运输交流几乎覆盖到每一个村寨。

就是这千千万万马帮抛家别子、风餐露宿、常常逾年不归地来来往往,从一个山谷到又一个山谷,从一个村寨到另一个村寨,一步一步踏出了一条条山道,终于“流淌”成各地间相互沟通的“生命”大动脉,成为大西南地区的联系纽带,成为中国与外面世界沟通的又一条通道。那些马帮集中驻足停留、进行商品集散的驿站,往往就成了后来的城镇。过去我们对经济需求对人的行为所产生的巨大推动力认识得太不够了。在民间,这样的相互交流要比官方记载或人们所想象的丰富得多。

1990年时,我和几个朋友跟着德钦县的马锅头都吉赶的七匹骡马组成的小马帮在滇藏川大三角区域一趟100天走下来,我才真正领略到茶马古道的魅力。那异常险恶的生存条件,那长达数千公里,来往一趟需耗时四五个月甚至半年多的漫长旅途,造就了马帮们为人称道的冒险精神,这种冒险不仅仅是拿生命财产作孤注一掷,而且还需要非凡的胆识坚韧的毅力、勇敢的敢魄和卓越的智慧以及亲密无间的合作等等一系列美德。他们重义气,讲信用,有很强的明辨是非的能力。他们虽然是生意人,同时也是探险家,是必须凭自己的智慧、胆识、品格和能力等等才能生存的人。马帮身上不乏这些东西。这也正是茶马古道的迷人之处。

古道的神秘与超凡

20世纪60年代后,特别是改革开放以后的近10年,茶马古道早已被214、318、317国道取代,人们的传统生存方式和观念都发生了天翻地覆的变化。然而茶马古道上有三样东西似乎亘古未变。一个是西藏的苍茫大地、山川湖泊、蓝天白云,一个是与藏民生活融为一体的宗教,一个是藏民的善良、纯朴和美好。

由横断山脉向西一路过去,要翻过无数座海拔四五千米以上的大山丫口,其中的东达拉山口、斜拉山口、岗拉山口都在5000米左右。这里有的是一种惊心动魄的苍茫和旷世的沉寂。世界静得出奇,周围的大山一下子全都沉默不语。它们以一毛不生而令人震惊。那种苍凉的美、严酷的美轻易就把人带入史前时代。无法想象它们亿万年前还是孕育了地球生命的大海的海底。

在茶马古道沿途,有着我们这个世界上最壮丽最动人的水。夏季的雨水汪洋恣肆,冬季的雪水清碧如玉。不管是雨水还是雪水,它们从无数大山上奔泄而下,那水流漫漫涣涣,迅速汇聚成溪流,又很快流淌到无数的大江和河流中。当乌云散去,浩浩荡荡的江水就裹带着古老的历史和浓浓的思绪,流向远方的山峦。远山显露出它们强劲而优美的山脊,它们是那么俊秀,又充满了张力。蓝蓝的山岚,使它们显得英姿勃发,十分年轻。如果说山脉架起了西藏的骨骼,那这些江河就是西藏的血脉,它们奔涌流动,为高原注入了生命的活力,为高原带来了蓬勃的生机。

除却大山大川,茶马古道沿途有的是极富灵性的石头和无比奇妙的云,以及超凡脱俗的天光。这些石头、天光和云似乎就是一种神示,告诉你已经到了人类世界的边缘,正处于神仙天国的门槛。那些历尽沧桑的石头,那些石头上历久弥新的摩崖画,那亿万年来不老的蓝天,那一逝不再、永不重复的云,那似乎来自极地或太空的光芒,它们组合的色彩令人激动不已。而如果在晴天的晨曦中走过西藏的大地,就会为那种剔透明朗的光泽所震慑。那是真正的神光,暖暖的,红红的,像是将山水镀了一层,石头和土仿佛有了生命,殷红的血在它们的皮肤下流动。只要看到一眼,只要沐浴一次,人生便因之而生辉。

我觉得,藏民们对大自然的敬畏和强烈的宗教感情似乎就来自西藏的大自然本身。在丁青县的本教寺庙孜珠寺领受到的奇景奇遇和奇迹就充分说明了这点。

早上离开类乌齐时,沿途还在六月飞雪,白茫茫一个混沌世界,到下午我们的越野车队以一档二档的速度爬到孜珠寺时,居然雪霁天朗,孜珠寺赫然耸立在海拔近4500米的山巅扇形陡坡上,面对着念青唐古拉的一系列巍峨的雪峰,那气象惊心动魄,世所罕见。同行的云南藏学家王晓松的眼泪一下子就出来了。

“孜珠”的意思就是一个山体六个岩峰,孜珠寺就建在岩峰间,一部分僧舍和修行室像照片一样贴在峭壁上,那上面还有静修的洞穴。一群秃鹫蹲立在最高的山峰上,俯瞰着寺院和众生。僧人们身着本教法衣,列队欢迎我们这些稀客。法号、法鼓和镲钹齐鸣,震撼山野。前来朝拜的信徒们有的纷纷叩拜,有的昂然站立,宛如一座座雕像,背景就是恢弘的雪峰。

进得大殿,满目俱是风格独特的壁画和唐卡,还有本教祖师顿巴喜绕和其他本教神灵的塑像,当然还少不了各种稀罕法器和镇寺的宝物,甚至还存有康熙大帝赐给当时孜珠寺喇嘛桑吉林巴的大名御书。

我转到寺后,才发现孜珠寺还俯临着金曲河谷,滔滔的红色江水弯曲远去,直至远处的雪山脚下。河岸是红色的山峦,层层叠叠,线条壮丽。那辽阔的视野令人心胸大开。这真是个可以拥抱采纳整个世界的地方。据说本教的先行者们在两三千年前就选择了这里建寺传教,那时佛教还远没有传入中土。在此修行,不获超凡精神不得非凡正果才怪呢。

万万没有想到的是,在我们此次茶马古道之行的终点拉萨,还见到了孜珠寺的寺主孜珠.丁真俄色活佛。孜珠活佛年仅31岁,气宇轩昂,谈吐不凡,胸臆识见像他的天庭一样饱满开阔,他甚至在上海为他的寺庙建立了一个网站,宣传孜珠寺,弘扬佛法。他的朴实和亲和力令人难忘。

活佛如是,一般民众也如是。这一种不管走到哪儿,我都充分感受到古道沿途老乡们的朴实美好。他们放牧着牦牛、羊群和白云,一年四季在高原上游来走去,一点糌粑,一点酥油茶,一件皮袍,就基本满足了他们的生存需求。他们高贵、骄傲、坦荡而率性,有时纯真得像孩子。他们似乎从来不以苦为苦,而是以苦为乐,苦中作乐。只要有一块披毡,他们就可以在风雨中呼呼大睡;只要有一点闲暇,他们就可以选择一片风景秀丽的地方坐下来,将一切抛在脑后,尽情地吃喝玩耍,跳舞歌唱。他们比世界上的任何其他人更接近蓝天,更得到太阳的宠爱,一个个健康豪迈,脸色彤红,像葵花子一样吸饱了阳光他们比世界上的其他人更虔诚,眼睛里洋溢着信仰的光彩,犹如点燃着的不灭的酥油灯。他们常常用天籁般的歌声和欢快的舞蹈让我们领略生活和大自然的内蕴,有的老乡甚至会用自己的帽子兜着家里老母鸡刚下出的还热乎乎的鸡蛋追上老远送给我们。

这是片充满灵性的福地,生息在这里的人无疑是幸福的。这是个有福的民族,到一定的时候,男女老少就携带着简单的随身行李,成千上万地徒步横穿西藏。他们一路风餐露宿,历尽千辛万苦,有的甚至离乡背井达数年之久,有的甚至就在转经路上“仙逝”而去。这在藏民看来竟是最大的福份了。他们的脸上刻满了旅途的艰难,但却透露着一种宁静的满足。没有朝山转经的人,被认为死后不能超度苦海,生前就要受人歧视。甚至连十几岁或二十出头的姑娘们也会逃脱她们的家庭和劳作,出门朝圣,等她们在漫漫的征程中增长了不少见识,怀装着许多终生难忘的事情回到家乡时,她们就成了村子里的女英雄,受到乡亲们的欢迎和尊重。我甚至见过不到十岁的小孩子,怀里揣一袋糌粑和一二十块钱,就逃出家来前往拉萨。在茶马古道一路,我们经常目睹前往圣城拉萨的虔诚的朝圣者,他们在崎岖蜿蜒的山道上踽踽而行,有的更将全身投匐在地,磕着等身长头前往心目中具有极神圣意义的拉萨,他们磕得四肢溃烂,面额鲜血淋漓,但眼睛的虹彩中却充溢着宁和而确凿的信仰之光。

在茶马古道沿途,同时也是转经朝圣道路的沿途,一些民间艺术家们于过去漫长的时日中,在路边的岩石上、嘛呢堆上绘制和雕刻了无数的经文咒语、佛陀、菩萨和许多高僧的形象,如鱼、蛇、猫等等,当然也有一些被视为神异物的形象,如海螺、日月星辰等等。那些或粗糙或精美的造像为古道那漫长的旅途增添了一份神圣和庄严,也为那遥远的地平线增添了几许神秘。有时候,它们甚至能让路人产生出超越于生死之上的痴迷,似乎那真是一条通往彼岸世界、通往宁静和谐的天国之路。

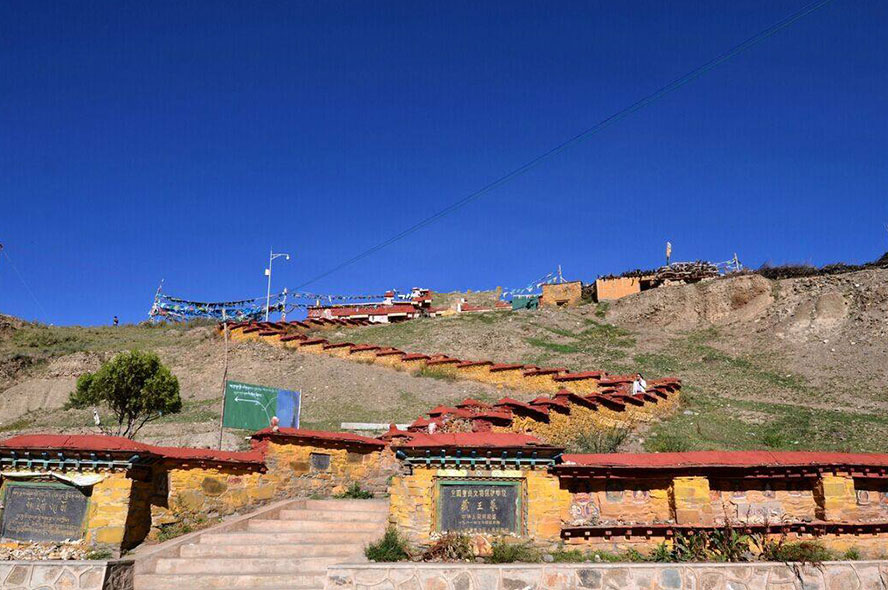

今天,在茶马古道上仍处处可见难以计数的嘛呢堆、转经房和大小寺庙,它们肃穆地立在每一道山梁、每一条路口、每一个村头,时刻在煊示着茶马古道那沧桑的岁月和宗教的神秘与超凡。

这就是茶马古道

在走茶马古道的这些年里,不断地有人问我为什么迷恋于这条实际上已经结束其历史使命的道路。我只能回答说,也许我的前世就走在这条路上。再说了,我是个不可救药的怀旧主义者,逝去的东西对我总是一种难以抗拒的召唤。对我来说更为重要的是,走那条路成了我认识人生道路以及它所包含的生命意义的重要方式。总之,在那条路上我觉得心安理得,如归家中。

作者简介

李旭:云南社会科学院文学研究所人类学研究员,享受云南省政府特殊人才津贴。近年专注于茶马古道以及人类即将消失文化现象的追踪记录、和少数民族文化变迁情况的考察研究。现为中国西南民族研究会理事、中国艺术摄影协会会员、中国探险协会人文历史地理专业委员会委员、云南美学学会会员。主要著作有《滇藏川大三角文化探秘》(合作)、《遥远的地平线》、《走进雪域》、《藏客》、《珞巴族达给家庭实录》等。

林芝-波密-米堆-然乌-日喀则-珠峰9晚10日游

林芝-波密-米堆-然乌-日喀则-珠峰9晚10日游 西藏拉萨-林芝-巴松措-鲁朗-大峡谷-羊湖-纳木错7晚8天跟团游

西藏拉萨-林芝-巴松措-鲁朗-大峡谷-羊湖-纳木错7晚8天跟团游 西藏拉萨-林芝-新措-大峡谷-珠峰-色林措-纳木措11天跟团游

西藏拉萨-林芝-新措-大峡谷-珠峰-色林措-纳木措11天跟团游 拉萨-纳木错-林芝-巴松措-大峡谷-日喀则-珠峰-山南11晚12日游

拉萨-纳木错-林芝-巴松措-大峡谷-日喀则-珠峰-山南11晚12日游 拉萨-纳木错-林芝-巴松措-大峡谷-日喀则-珠峰11日游

拉萨-纳木错-林芝-巴松措-大峡谷-日喀则-珠峰11日游 拉萨-林芝-大峡谷-巴松措-纳木错纯玩小团6晚7日游跟团游

拉萨-林芝-大峡谷-巴松措-纳木错纯玩小团6晚7日游跟团游

正在提交中...

正在提交中...

info@57tibet.com

info@57tibet.com (86) 139 0891 8031 (拉萨)

(86) 139 0891 8031 (拉萨)