我第二次到西藏的具体日期已经记不清楚了,大概是02年左右,只记得那年是马年,是转神山冈仁波齐最好的年份。那时候中了大画幅摄影的毒……

我第二次到西藏的具体日期已经记不清楚了,大概是02年左右,只记得那年是马年,是转神山冈仁波齐最好的年份。那时候中了大画幅摄影的毒,一心要带着沉重的4X5座机到阿里去。但是实际上这一次旅行并不算成功,虽然该到的地方都到了,但是照片拍得极少。主要是因为身体不适,整天头昏昏的。我想当时大脑的记忆细胞肯定处于磕睡状态,以至于几年以后我几乎回忆不起当时路上的许多细节,连行车路线都要搬出地图来对照才能想得起来。但是总的来说那是一次难忘的经历,我第一次体会到人对死亡有着先天的恐惧。

那次因为要远走阿里地区,只能在拉萨包越野车前往。这次聚到一起的四个同行人中有一对上海的新婚夫妇,他们要去岗仁波齐转山,另外一个是广州人,也跟我一样是以摄影为主。我们找的车是上海人出面联系的,车主是个藏族,人很好,我记得他老婆好象是个汉族人,是自治区政府的一个什么干部。

糟糕的是我从成都飞到拉萨的当天就感觉不舒服。因为前一天晚上在成都旅馆的空调房间睡觉(那时候好象是5月份,成都已经有点热),受了一点凉,加上乘飞机上去,气压骤降,导致高原反映严重。按照我头一次到拉萨的经验,几乎是没有任何缺氧的症状,不过那一次毕竟是搭车一点一点适应着走上来的,何况途中已经经历了4000以上的海拔。这一次却很不济,到了第二天下午,居然搞得要到医院去打点滴和吸氧!当时真的以为大概去不了阿里了,因为越往西走越是找不到什么象样的医疗设施,出了问题会很麻烦。但是其余同伴一致很有决心地要等我复原,认定了高原反映只是件微不足道的小事。

过了一天,果然好了一点,于是下决心还是出发了,但是这仍然给日后更恶劣的旅途留下了一些隐患。出发以前,藏族司机很热心地还为我准备了一个据说是可以用药粉加水产生氧气的装置,以使我增强抵抗高原反应的信心。

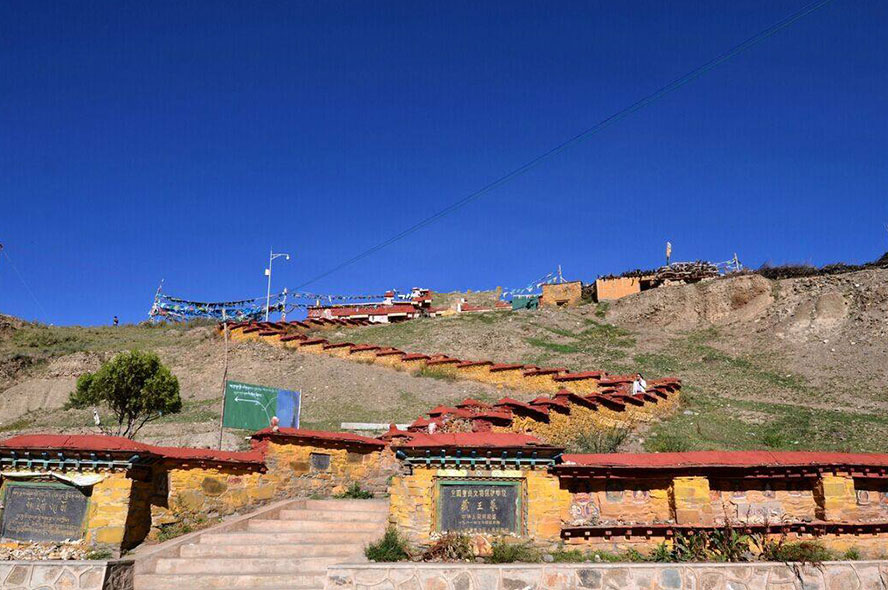

我们在日喀则停留了一天,逛了扎什伦布寺,接着就往西去。从中午路过拉孜吃饭开始,身体的不适就一直折腾我。高原反映最糟糕的就是会使你食欲不振,加上旅途中本来就不太可能有什么好吃的东西(除了酥油茶,可我偏偏就是喝不了奶味重的东西),饮食不调就进一步加重了高原反映带来的虚弱。当晚到达萨嘎留宿的时候,天气又不好,下起了雪。夜里在床上只得将被子放在身后垫高整个上身,几乎是半坐着才能稍感舒服,并且每次都要到天快亮时才能迷糊睡着一会,一直延续了好几天。

到现在去回忆沿途看过些什么光景,都完全想不起来了,只知道到处一片荒土,看不见颜色,只有天是蓝的。从萨嘎出发到仲巴、帕羊,是次日全部的路程。途中要经过一个边防检查站。说是检查站其实不过是路边上一个军用帐篷,大约住了4、5个边防战士,负责检查过往车辆的通行证。军人在这里的生活是非常枯燥乏味的,这一点从正在休息的战士脸上的表情都看得出来。他们几乎是在脱离人类社会的环境中生活,没有电视、没有广播、看不见商店,大概除了有限的军用通讯也打不了电话,每天能见到的不过是一些过往的司机或乘客。而且临近帕羊这个地方的风特别大,土地沙化也十分严重。大风刮起来的时候,沙尘迷眼,人只能躲进帐篷,这样日复一日,滋味可想而知。

我们在帕羊留宿。这个毕竟在地图上还标了名字的地方,其实不过是荒野里的几所房子而已。不知道为什么我看着这些低矮的土墙会想起沙漠里的古楼兰。但是如此荒凉恶劣的地方居然还有内地跑来谋生的人。我们吃晚饭的地方,是四川来的父子两个开的小面馆,真不明白这样的地方能有什么生意好做,值得他们不远万里从天府之土跑上来扎根。此地的海拔似乎很高,但是我没有GPS,无法得知具体数字,只知道夜里很难受,比起在拉萨的反映要严重得多。那个拉萨带来的氧气发生装置一点也不管用,冒出来的气泡似乎根本不是氧气。中夜的时候,终于忍不住出去找旅馆的老板问有没有罐装氧气卖。都夜里三点多了,老板的屋里还有司机聚在一起打麻将。麻将这个东西实在是叫人不佩服都不行,我敢打赌总有一天它会传播到非洲的草原上去。有一个打牌的司机愿意卖一个他车上的氧气瓶给我,但是要价70块。我印象中拉萨只要25块就可以轻松买到,但是顾不得这许多了。瓶子拿到手以后我觉得很奇怪,虽然是塑料压膜密封着的,但是份量轻得让人不敢相信,晃动一下,空荡荡的听见里面有个弹子在响。我以前也没有见过和用过这种东西,因此没有比较,无法确认它是不是个假货。打开瓶口的塑料罩对着脸,一点也感觉不到气体冒出来。我去找卖家理论,他拒不解释,也不认帐退货,只顾打他的麻将。这时候我缺氧反映严重,是没有力气据理力争的,只好悻悻地挪回床上去睡觉。照例是半坐在铺位上直到凌晨,才稍感气闷减轻,迷糊睡去。

经过这一夜难忘的折腾,之后的路上,高原反映似乎好转了一点,但是仍然会断断续续地跑出来骚扰。下一个留宿点就是神山冈仁波齐脚下的塔青,算得上是这次阿里之行的终极目标。

塔青也是一个完全称不上镇子的地方。聚集在此的有藏民的帐篷,汉人开的旅店,还有一个瑞士人出资建设的藏医院。一切都建筑在神山脚下的一个缓坡上,下坡不远,越过一片荒芜的开阔地,再翻过那一头的山坡,就可以看见令人神往的神湖玛旁雍错。

司机带大家投宿到一个看来很破烂的屋子里,店主是藏族人,自己住在屋外的帐篷里。这时候我已经对睡在哪里没有了任何要求,只希望能吃到正常的饭食。因为我不能喝酥油茶,因此缺少了别人津津乐道的享受。旅店显然不可能卖什么菜蔬,只好吃罐头,但是端上来的米饭里面有很多砂子,老实说根本不能嚼,颜色也很怪异,黑呼呼的象是掺进了血糯米。我很沮丧,不知道接下来是不是要在这里等待他们去转山,每天吃这样的东西。如果饮食不能改善的话,高原反映很难消退。

第二天,上海夫妇出发去转山,我这样子肯定是转不成的,广州人也决定留下来等,希望能跟着司机在附近转转,看有没有风景可拍。幸运的是,我们很快发现住处对面的围墙大院里原来是一个招待所,昨天刚到的时候我还以为是当地的什么行政机构。承包经营的是一对四川夫妇,居然提供味道很不错的川菜。蔬菜品种虽谈不上丰富,但是这种鸟不生蛋的地方,有三两种可选已经是超豪华的待遇了。基本上来此的国外背包客都是投宿在这个招待所,尽管屋子里只有两张床和一张桌子两把椅子,但床铺比我想象中干净得多。我跟广州人毫不犹豫地换了住处,上海夫妇因为去转山,因此仍然保留着原来的床位。

我们跟司机来到向往已久的玛旁雍错。正午的阳光显得直白乏味,因为季节的缘故,天空一片云也没有,紫外线雾蒙蒙地笼罩住远山的轮廓,使天空的蓝色也不那么透明。湖水很寂静,岸边一个人也没有,只有小山坡上那个极其简陋的庙子里传出喇嘛颂经的音调,间或伴随着叮当的风铃声,在空旷的水面上游丝一样飘荡着。一切都谈不上什么神奇美景,只令人觉得渺小和无助。

湖边的山坡上建着简易的旅店,但是没有饮食提供,只能买店主的方便面充饥。司机独自一人跑去坡下的温泉洗澡,据他说十分舒服。我们无聊地坐在藏民家里等待时间慢慢过去,希望精彩的落日能在神湖降临。遗憾的是,几个小时以后西边的天空忽然出现了大片的云层。眼看着夕阳之梦即将泡汤,我们越发想念起塔青的四川饭菜来,因此决定返回去。这匆匆一瞥的神湖之行就这样很不辉煌地结束了,有些遗憾。

回程的时候,司机很诚恳地表露出他非常想去转山的心情,因为马年转山要12年才有一轮,转一圈顶上13圈的诱惑使他十分心动。我们同意了,这样一来,从明天开始,我们将独自呆在招待所里等待上海夫妇和司机转山归来,无所事事。司机保证说他将追上上海夫妇,和他们一起按时回来,这不成问题。

等待的时光尤其漫长,时间似乎一秒一秒地艰难挪动着。我们遇见新来投宿的美国游客,拿着一个GPS,告诉我眼下我们脚下的海拔是4707米。接下来的一天早晨,又听四川老板说,院子里空地上刚支起的尼泊尔朝圣者的帐篷里新死了一个人,是肺水肿。这把我吓得不轻,赶紧狂吃抗生素,也不管合不合理有没有用,反正那时候我吃下的抗生素大约比得上往年一年的用量。庆幸的是,尽管一路都有高原反映,但是一直没有感冒。

无聊的等待加上身体极度不适,又被死人事件刺激了一回,使我十分想念家里。这是一个新鲜的念头,以往出门时间久了,也会有想回家的感觉,但是跟这一次完全不同。我们总共才走了全部行程的三分之一,我不知道往下还有什么要发生。这时候我开始为身体没有复原就从拉萨匆匆出发而后悔,如果在前不着村后不着店的路上象尼泊尔人一样挂了的话,那真是太倒霉了。如今除了等待继续向前走,已经没有别的办法。我们去了藏医院,那个热心的年青藏医给了我一些奇怪的药粉和药丸,叮嘱用水送服,对高原反映有效。我闻着这些药物有山楂的气味,不知道是不是心理作用,后来吃了几天似乎确实有点效果。

我的脑袋至今已经很模糊,想不起来究竟上海夫妇是转了两天还是三天。他们喝光了一箱牛奶,于入夜漆黑的时候,疲倦但不掩亢奋地回到住地。司机也如期而返,可糟糕的是他出发时忘了带墨镜,导致眼睛被高亮度的雪地严重灼伤,流泪不止,无法开车。我们只好继续等待司机的眼睛状况好转,顺便让上海夫妇恢复一下体力。

第二天傍晚的时候,司机的眼睛就能戴着墨镜看人了。这是个好兆头,他说大概再过一夜到明天早上应该就没什么大碍,可以出发了。我终于结束了等待的日子。这几天里身体极度不适的时候我甚至都想搭一部返程的车回到拉萨去算了,不过也没有这个机会。这也算是因缘注定我要走完这段辛苦的路程吧。

走到招待所大院门口就能看见对面的那木那尼雪山,这些平日里梦想的景观,如今居然连看了三四天就会生出腻烦。早晨阳光柔和的时候,心情会稍微好一点,这时候景色最美丽,仿佛空气里含氧量也上升了不少。到了太阳当头时,一切都显得干巴巴的。大风将砂尘从荒原上的枯草中扬起的时候,一切壮丽的赞美之词都从脑子里瞬间消失了。对生活在这里的人们来说,恶劣的生存环境显然更具有持久的影响力。在高原牧民的眼里,冈仁波齐从来都不是浪漫的符号,他们把它当作神灵来膜拜,以祈求美好的生活。

路越往后走,就走得越慢。从塔青出发,开一整天也到不了下一个目的地——扎达。我们中途投宿在一个兵站。兵站给过往的司机和旅行者提供方便,你可以得到一张床,但是却没有饭吃。军人的食堂实行相当精准的膳食供应,即使要求付费就餐,也必须提前预约,否则几乎不太可能有多余的饭给你吃。我们草草歇息了一夜,次日一早就驱车离开平路,转入山区。往扎达的路更难走,盘山路加上山阴处常常积留的路面冰雪,使司机不得不小心谨慎地慢慢挪动。午后车子爬上一片平坦的高坡,终于遥遥看见沟壑纵横的扎达土林,更远些的雪山连绵不断,山背后就是别人的国土了。

我们没有什么行程经验,现在看来应该晚一些从兵站出发,这样就可以在临近傍晚的时候到达这个从高处俯瞰土林全貌的地点,因为夕阳照射下的扎达土林更具有勾魂摄魄的美丽。一旦从高处下到土林深处时,这壮观就跑掉了。那些陡直的山壁就象是松散的砂土城墙,似乎用手指一戳就要撒下一大片来。路面上厚厚的浮土在车轮的翻搅下烟尘四起,扑向路边可怜的荆棘丛,使他们永远灰头土脸、不辨颜色,几乎要淹没在黄土之中。

扎达县镇外正在大搞建设工程,似乎是修桥。我们投宿到旅店以后,去邮局各自打了长途电话回家,手机在这里没有任何用处。现在司机要担心的,是汽油问题,他从拉萨出发就在丰田车的顶上放了一个大大的油箱,但是毕竟有限。这里加不到好油,只有70号的,还不好买,因为根本没有什么对外营业的加油站。饭店的老板答应卖给我们一小桶,他的油看起来很奇怪,泛出胶水一样粘稠的乳白色,根本不象汽油。但是司机说行,大概他见惯了。油很贵,30升不到的一小桶要150块。那个时候内地的汽油还没有涨价到今天这个地步,但是,扎达的汽油都是卡车烧着汽油从遥远的新疆拉上来的,当然要贵。我们只需要预备够支持到狮泉河的油量,那是阿里地区的大都会,有很象样的加油站。

第二天一早我们前往著名的古格王国遗志。这个废墟在西部旅行者口中声名远播,已经成了阿里地区的标志,并不比冈仁波齐和玛旁雍错逊色。但是我们在这个曾经繁荣的城堡里一个其他游客也没有看见。我不记得门票的具体价格了,只是印象中很贵!风沙仍然在对这个古文明公园作最后的侵蚀,那些古老的佛寺壁画也正在日渐褪去颜色,直到完全溶进黄土的本色中去……

告别扎达土林之后,这一趟旅程中所计划的重要目的地就算基本拜访完毕了。往下是没有什么期待的路途,我们只等着在狮泉河休整一番,就要踏上北线的漫漫回程了。从扎达往狮泉河,仍旧要回过头来经过那个兵站门前的山口,再度回到荒原的平路上去。司机出山比进山快,路过兵站以后,路好走了许多。一路狂奔,又翻过一座山以后,终于见到了久违的沥青公路。很快狮泉河镇就出现在眼前,果然是个大镇,光看城外高大现代的加油站就知道不一样了。这是一个星期以来,我首次看见的现代文明建筑。

狮泉河的宾馆设施不错,淋浴电视席梦思一样不缺,街上还有超市,能买到奢侈的零食。洗过一个舒服的热水澡,高原反映居然踪影全无了。我们跑到餐馆大吃了一通,虽然不是什么大餐,但是久违的新鲜蔬菜还是让我觉得十分满足。

其实在如此偏远的地带维持这样大一个市镇的物资需求是很不容易的,所有的东西都要从新疆翻越数座海拔近6000米的山口才能拉到这里,因此狮泉河的繁荣实属不易。我很佩服那些搭车从新藏线出去的勇士,那条路才是真正的艰险,我是不敢尝试的了。

我们简单休整了一天,就从北线往回走。这条路上的景观乏善可陈,我们在盐湖和另外一个我不太记得名字的地方(似乎是措勤)各住了一夜。这些地方都不约而同地因人口稀少、自然条件恶劣而显得荒凉。其中有一处中午路过吃饭的小镇,街上的乌鸦比人还多,个头大得象航空母舰,不知道它们吃什么为生,我看四处连个肥一点的虫子也难养活,这真是奇迹。

车子一路颠簸,从措勤出发以后半天,就又回到我们出发时走的那条南线上来。接下来重新到达拉孜的时候,我已经完全没有去的时候那种坐立不安的感觉了。拉孜这一晚是我一路睡得最结实的一夜,从躺下到天亮睁眼,仿佛一晃而过,丁点梦也没有。

重回拉萨真是一件美妙的事情。

拉萨仿佛是专为长途跋涉的旅行者所设计的休憩之地。晚上钻进人影攒动的餐厅酒吧,来一盘口味地道的意大利面条,喝上点啤酒,如果碰巧遇上临桌有人正在抱怨刚下飞机有点恶心的话,那种欣慰满足的心情真是不言而喻!这可不是幸灾乐祸,就好象你在泥泞中走了整整一天,终于躺在干净的河滩上,将潮呼呼的脚丫子暴露在温暖的阳光下一样——感觉实在是好极了!

(本文转自马蜂窝)

西藏拉萨-林芝-巴松措-鲁朗-大峡谷-羊湖-纳木错7晚8天跟团游

西藏拉萨-林芝-巴松措-鲁朗-大峡谷-羊湖-纳木错7晚8天跟团游 林芝-波密-米堆-然乌-日喀则-珠峰9晚10日游

林芝-波密-米堆-然乌-日喀则-珠峰9晚10日游 2024年春节、藏历新年去西藏6晚7天旅游团

2024年春节、藏历新年去西藏6晚7天旅游团 拉萨-纳木错-林芝-巴松措-大峡谷-日喀则-珠峰-山南11晚12日游

拉萨-纳木错-林芝-巴松措-大峡谷-日喀则-珠峰-山南11晚12日游 拉萨-纳木错-林芝-巴松措-大峡谷-日喀则-珠峰11日游

拉萨-纳木错-林芝-巴松措-大峡谷-日喀则-珠峰11日游 西藏拉萨-林芝-新措-大峡谷-珠峰-色林措-纳木措11天跟团游

西藏拉萨-林芝-新措-大峡谷-珠峰-色林措-纳木措11天跟团游

正在提交中...

正在提交中...

info@57tibet.com

info@57tibet.com (86) 139 0891 8031 (拉萨)

(86) 139 0891 8031 (拉萨)