我经常对人讲十多年前去到拉萨的情景。如同上个世纪初叶的大上海,那是座生机勃勃、鱼龙混杂的都市,也是让人眼花缭乱、措手不及的地方,还是让人留恋的圣地。

我经常对人讲十多年前去到拉萨的情景。如同上个世纪初叶的大上海,那是座生机勃勃、鱼龙混杂的都市,也是让人眼花缭乱、措手不及的地方,还是让人留恋的圣地。

那时的拉萨,有凯迪拉克等名牌轿车在宽阔洁净的大街上疾驰,有垃圾密布灰尘四起的弯拐小巷。暮色时分,有三五成群的藏族小孩或欢乐地比赛吸烟,或蜂拥行人,讨要不休。

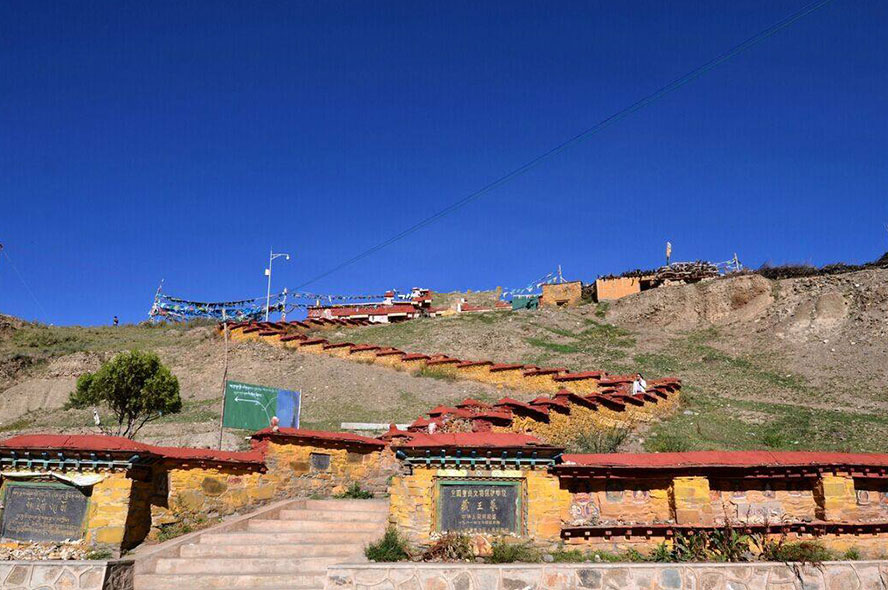

与此同时,你也会看见手摇转经筒,念念有词,显然是远道而来朝圣的皮肤黝黑的信众,还有和他们同行的羊、狗。在大昭寺、哲蚌寺、色丹寺的殿宇内,你同样会身不由己地浸淫在这里的慈祥、安然与宁静之中,不忍移步。

这不是施蛰存他们笔下那个光怪陆离的大上海,又是什么呢?但拉萨又不是上海,大上海至今都显得浅薄浮躁。

十多年前,是小胡与我一道前往拉萨的。某种意义上,我们的行走有些苦行的味道,并非时髦的自助游、自由行。兜里不到两千元人民币,我们就上路了。那时,神奇“天路”尚在襁褓之中。从北京西站出发,在西宁转乘火车到格尔木后,马不停蹄,我们再坐大巴翻唐古拉山到了拉萨。仅仅在大巴上,我们就颠簸了近50个小时。在拉萨,我们住在一所计算机学校里。小胡是个闲着的忙人,经常出门。在院里,我不时能见到一位藏族老阿妈。老阿妈是青海海南州人,一位头人的妻子。丈夫去世得早,在相当长的岁月里,她一人独立支撑着庞大的家族,什么活都干,晚年才来拉萨。年事已高的她满脸皱纹,行动也略显迟缓。

第一次见到老阿妈是雨后的清晨,她一定要让我去吃早餐。她基本上不会说汉语,我们之间的交谈要通过她侄子的翻译。待我坐下,她就不停地用略微有些发颤的手给我倒酥油茶。知道我是四川人,她早早地就起来做了四川风味的面饼。当她端出面饼,并用不连贯的汉话说“饱饱地吃呀,多多地吃!”时,我鼻子有些发酸。

时间很快,一个月倏地就过去了。告别拉萨是在天还未明的时候,凌晨五点。我们不想烦扰年事已高的老阿妈和每天忙着工作的她的侄子,起来悄悄地走。可是,当走到院子的大门口时,老阿妈和她侄子已经站在了那里,一个人手中拿着两条洁白的哈达。在依稀的晨色和昏黄的路灯下,哈达格外白。当他们先后把哈达围在我脖子的那一瞬间,我满含热泪,那是一种游子要离家的感觉。

在成都、广州、南京、横滨、香港和北京,我有过或长或短的居住经历,但有家的感觉的也就曾经小住的拉萨了。

2024年春节、藏历新年去西藏6晚7天旅游团

2024年春节、藏历新年去西藏6晚7天旅游团 拉萨-纳木错-林芝-巴松措-大峡谷-日喀则-珠峰11日游

拉萨-纳木错-林芝-巴松措-大峡谷-日喀则-珠峰11日游 西藏拉萨-林芝-新措-大峡谷-珠峰-色林措-纳木措11天跟团游

西藏拉萨-林芝-新措-大峡谷-珠峰-色林措-纳木措11天跟团游 拉萨-纳木错-林芝-巴松措-大峡谷-日喀则-珠峰-山南11晚12日游

拉萨-纳木错-林芝-巴松措-大峡谷-日喀则-珠峰-山南11晚12日游 西藏拉萨-林芝-巴松措-鲁朗-大峡谷-羊湖-纳木错7晚8天跟团游

西藏拉萨-林芝-巴松措-鲁朗-大峡谷-羊湖-纳木错7晚8天跟团游 拉萨-林芝-大峡谷-巴松措-纳木错纯玩小团6晚7日游跟团游

拉萨-林芝-大峡谷-巴松措-纳木错纯玩小团6晚7日游跟团游

正在提交中...

正在提交中...

info@57tibet.com

info@57tibet.com (86) 139 0891 8031 (拉萨)

(86) 139 0891 8031 (拉萨)